|

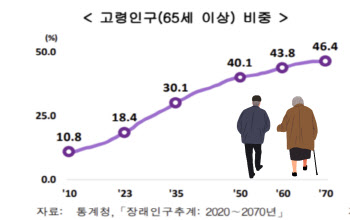

우리나라는 고령사회에서 초고령사회로 전환하는 기간이 불과 25년에 불과하다. 통계청에 따르면 한국은 2018년 고령사회(65세 이상 인구 14% 이상)에 진입했고 7년 뒤인 2025년에는 초고령 사회(65세 이상 인구 20% 이상)로 진입할 예정이다.

일본은 1971년 고령화사회로 진입한 뒤 1995년 고령사회에 들어섰고, 2006년 65살 인구가 20.2%를 넘어서면서 초고령사회로 진입했다. 고령화 속도가 빠른 일본도 고령사회에서 초고령사회로 진입하기까지 35년이라는 시간이 걸렸지만, 이를 회피하지 않고 차근차근 문제를 풀어갔다.

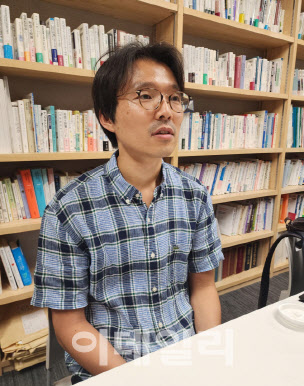

안주영(46) 일본 교토 류코쿠대학교 정책학부 교수는 일본에서 19년째 거주하며 고용정책, 복지국가, 노동정치 등을 연구한 학자이다. 교토대에서 법학연구과 박사를 밟은 뒤 일본 학술진흥원 특별원구원 등을 지낸 그는 일본에서 외국인의 시선으로 고령자들과 관련된 ‘연금-정년 연장’ 등의 문제를 지켜봐 왔다.

그가 점진적인 변화를 주장하는 것은 전 세대에 걸친 제도에 대한 ‘사회적 신뢰’가 중요하기 때문이다. 안 교수는 “지금 연금으로 몇 세에 얼마를 받을 수 있게 해놨는데, 10~20년 뒤에 재정이 고갈되니까 연금을 줄여야 한다고 개혁한다면 특히 2030세대가 제도에 대한 불신을 느낄 수 있다”며 “나중에 제도가 어떻게 바뀔지도 모르는데 우리가 열심히 국민연금을 완납할 필요가 있을까라고 느낄 수 있다”고 전했다.

물론 일본 내에서도 한국의 빠른 제도의 변화를 긍정적으로 해석하기도 한다는 것이 그의 설명이다. 그러나 제도의 변화에 따라 쫓아가지 못하는 사람들을 양산한다는 점에서 또 다른 문제가 불거질 수 있다고 봤다.

정년 연장 등의 논의는 구성원들의 타협과 협력이 중요하다고 강조했다. 그는 “고용제도라는 것이 각 현장에서 어떻게 발현되는지는 노사의 협력에 달려 있기 때문”이라면서 “다만 노사의 협력만 일방적으로 강조해서는 곤란하다”고 말했다. 이어 “노동력의 거래에서 필연적으로 노동자는 약자이기 때문”이라면서 “이런 점을 도외시한 채 노사협력을 강조하면 결국 노동자의 희생을 요구하는 결과에 다름없고, 노사협력은 더욱 멀어질 것”이라고 말했다. 이어 “정부가 이 두가지 점을 인식하고 양측에 인센티브를 주는 정책을 만들어 내야 한다”고 말했다.

※이 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받아 제작됐습니다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 티파니 영, 매력적인 미모](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800221t.jpg)

![[포토]'손하트하는 이재명-조희연'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800935t.jpg)

![[포토]코스피, 0.4% 상승…외인·기관 매수에 2740선 회복](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800899t.jpg)

![[포토]'국민의힘 원내대표 선출을 위한 정견발표회'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800852t.jpg)

![[포토]오색연등으로 물든 조계사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800789t.jpg)

![[포토]추미애 당선인, '국회의장 출마'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800757t.jpg)

![[포토]중소·벤처 기업 글로벌화 대책 브리핑하는 오영주 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800624t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의, '발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800469t.jpg)

![[포토]수지, 시원한 미소](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050700280t.jpg)

![[포토]어버이날 앞두고 카네이션 판매](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050700875t.jpg)

![‘푸조만의 프렌치 감성’…유채색이 매력적인 308 GT[타봤어요]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050801201t.jpg)

![[포토] 고군택 '어머니 사랑합니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800127t.jpg)