|

생산성은 정해진 생산요소가 투입됐을 때 최대산출량 대비 실제생산량을 산출한 지표이다. 어느 정도의 비효율성으로 인해 최대 산출량에 도달하지 못하는지를 설명하는 데 활용된다.

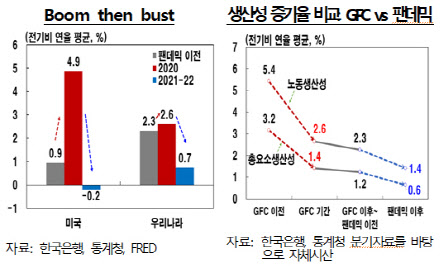

펜데믹 직후인 2020년 생산성은 2.6%로 집계됐다. 팬데믹 패닉에 따른 경기주체들의 근로시간 조정과 방역조치 영향으로 경제 내 저생산성 부문의 비중이 축소되고, 고생산성 부문의 비중이 증가하는 산업간 재배분 효과 영향으로 생산성은 반등하는 모습을 보였다.

하지만 반등은 일시적이었다. 펜데믹이 예상보다 장기화됐고, 러시아의 우크라이나 침공 등 대외여건 불안정성이 맞물리면서 성장 회복이 지체됐다. 또 백신 보급 및 방역정책 완화로 산업간 재배분 효과가 소멸된 모습을 보였으며, 비효율적 기업의 퇴출로 효율성이 개선되는 청산효과(cleansing effect)가 정부지원 등 영향으로 나타나지 않았다.

|

디지털 전환 가속화 등 기술혁신이 포스트 코로나 시기 생산성 확충을 위한 방안으로 떠오른다. 아울러 구조조정 및 규제 개선 등 경제체질 개선을 통한 생산효율성 강화 정책 동반이 전제다.

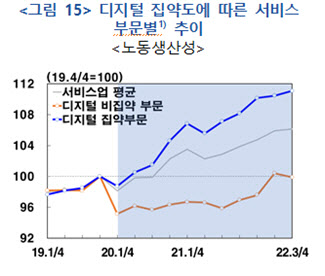

디지털기술 활용도에 따라 서비스업 내 생산성 격차가 확대된 것으로 나타났다. 디지털 집약부분은 여타 서비스 부문에 비해 노동투입량의 회복 없이도 생산능력이 빠르게 회복되면서 높은 노동생산성 증가세를 유지했기 때문이다. 디지털 전환은 생산성 제고를 통해 물가상승기에 원가상승요인을 흡수함으로써 인플레이션 압력을 낮추는 기제로 작용할 수도 있다.

이를 위해선 구조적 비효율 요인 개선이 필수적이다. 기업의 경우 인적자본 확충과 무형자산 투자확대 등을 통해 물적투입의 한계를 극복하고 미래 경제환경의 변화를 적시에 반영할 수 있도록 기존 조직과 사업구조를 효율적이고 유연한 형태로 개편할 필요가 있다. 정부는 회생가능성이 낮은 만성 한계기업에 대한 구조조정과 경제여건 변화를 반영한 규제 개선을 통해 자원배분의 효율성 및 시장 역동성을 제고해야 한다.

정선영 거시재정팀 과장은 “생산효율성 재고를 위해선 디지털 전환 등 기술 변화를 반영한 규제 개선과 주실 위험 가능성이 있는 기업에 대한 구조조정을 시행하는 등 단계적인 정책이 필요하다고 판단된다”고 설명했다. 이어 “디지털 전환과 관련해 기업 간 격차가 크다. 향후 무형자산 경제 메커니즘이 주가 될 것으로 보이기 때문에 기업의 사업구조를 보다 효율적이고 유연할 형태로 개편할 필요가 있다”고 덧붙였다.

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]이정민 '차분한 시작'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050300177t.jpg)

![[포토]'국민의례하는 개혁신당'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050300541t.jpg)

![[포토] 환상적인 서커스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050300481t.jpg)

![[포토]황우여, '보수 정당 정체성 확고히 하겠다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050300465t.jpg)

![[포토]큰절로 인사하는 박찬대-박성중-김용민](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050300463t.jpg)

![[포토] 강경남 '정교한 샷으로 승부한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200224t.jpg)

![[포토]'이태원 참사 특별법' 국회 본회의 통과](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200708t.jpg)

![[포토]녹색건물 컨퍼런스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200510t.jpg)

![[포토]이다연 '홀로 떨어져라'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050300282t.jpg)