근로시간 기록관리 의무화는 주요 선진국에서 이미 시행하고 있는 제도다. 지난 2019년 유럽연합(EU) 최고 법원인 유럽사법재판소는 EU 회원국이 사용자(고용주)에게 근로자들의 근무시간을 측정하는 시스템을 구축하라는 판결을 내렸다. 7일 평균 근로시간 48시간 초과 금지, 근로일간 최소 11시간의 연속 휴게시간 보장 등 EU의 근로시간 지침을 준수하게 하기 위해서다.

유럽사법재판소는 “근로시간을 기록하는 제도가 없다면 근로시간을 정확하게 측정할 수 없고, 그렇다면 법이 준수되고 있는지 확인할 길이 없다”고 설명했다. 이후 독일, 프랑스 등에서는 디지털 기기 등을 활용한 근로시간 기록 시스템을 구축했다.

일본도 사용자가 근로시간을 관리할 책임과 의무를 법으로 명시하고 있다. 근로시간을 파악하기 위해서는 원칙적으로 타임카드와 컴퓨터 사용시간 등의 객관적인 기록을 해야 하고, 부득이하게 근로자가 스스로 신고하는 방식으로 관리하는 경우 신고된 시간이 적정한지 확인하는 등의 조치도 필요하다.

|

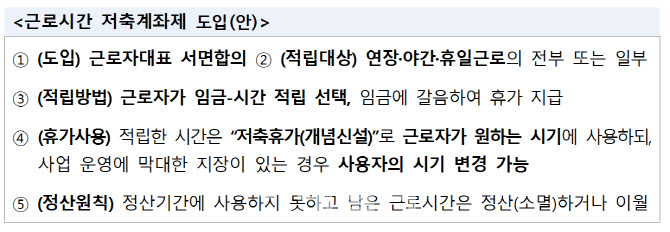

박지순 고려대 노동대학원장은 “근로시간 기록관리는 근로시간 저축계좌제의 전제조건”이라며 “통장 관리가 허술하면 모아둔 돈을 쓰기 어려운 것처럼, 근로자가 일해서 저축한 시간을 명확하게 관리해야 기본적으로 제도를 신뢰하고 활용할 수 있다”고 강조했다.

노동계에서도 근로시간 기록관리에 대해서 긍정적인 반응이다. 한국노총 관계자는 “출·퇴근 시간을 명확하게 관리하는 것이 노동에 대한 합당한 보상을 받지 못하는 것 보다 낫다”면서 “다만 어플리케이션(앱), 디지털 기기를 활용할 경우 퇴근한 것처럼 꾸미고 다시 일을 할 수 있어 실효성이 떨어질 수 있다”고 지적했다.

MZ세대(1980년대 초~2000년대 초반 출생) 노조에서도 ‘근로시간 기록관리 의무화’ 필요성을 인정했다. 송시영 새로고침 노동자협의회 부의장은 “(사견임을 전제로) 통제·감시에 대한 우려보다 근로시간이 정확하게 기록되지 않아 돈을 받지 못하는 것이 더 큰 문제”라면서 “임금을 정확하게 계산하기 위해 필요하다면 입법을 추진해야 할 것”이라고 언급했다.

이정식 고용노동부 장관은 이날 새로고침 노동자협의회를 만나 “정부의 근로시간 제도개편안과 관련해 현장에 여러 우려가 있는 것을 잘 안다”면서 “정부는 공짜야근, 임금체불, 근로시간 산정 회피 등에 단호히 대처해 실 근로시간을 줄이고 자율·준법·신뢰의 노동질서를 확립하겠다”고 강조했다.

|

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![45년간 자리 지킨 ‘포프모빌’…전기차로 바뀌었다는데[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800166h.jpg)