[이데일리 이진우 김도년 기자] 5000만원 예금보장으로 예금을 쌓아 올리고 `88클럽` 제도로 대출을 마음껏 늘려 공룡이 된 저축은행들이 병원 침대에 누워 가쁜 숨을 내쉬고 있다.

숨쉬기 조차 힘들어하는 부실한 대형 저축은행들을 바라보는 금융당국의 고민은 세가지다. ▲부실 저축은행들을 수술대에 올려놓을 시기가 언제냐 하는 타이밍의 문제 ▲수술비는 누구의 돈으로 마련할 것이냐는 부실 해결 재원 문제 ▲수술 후 회복과 재활은 누구에게 맡길 것인가 하는 인수주체 문제다.

새로 취임한 김석동 금융위원장은 `대책반장`이라는 별명에 어울리게 속도전을 펼치고 있다.

수술을 시작할 시점은 바로 지금이며 저축은행들의 부실을 메울 돈은 금융권이 공동으로 부담한다는 결론을 내렸다. 또 부실 저축은행을 인수할 새 주인으로 금융지주사를 낙점했다. 과거에 부실 저축은행을 또 다른 저축은행에 떠넘기는 방식으로 해결했다가 그 결과 `부실의 대형화`를 초래했던 아픈 경험을 재현하지 않기 위해서다.

◇ 왜 지금 시작하나

저축은행 정리를 지금까지 미뤄온 이유는 부실정리에 투입될 예보기금이 넉넉지 않았다는 점과 부동산 경기가 반등할 경우 많은 저축은행들이 다시 살아날 수 있다는 기대감 때문이기도 했다. 그러나 기대감은 이미 상당부분 접었고 예보기금 문제도 `공동계정`이라는 해법으로 돌파를 시도중이다.

지난 2008년말 발생한 금융위기로 2009년에는 수습에만 매달렸고 한숨 돌릴 시점인 2010년에는 G20 정상회의가 있어 잡음 많은 저축은행 구조조정을 단행하기 어려웠다는 것도 2011년이 부실저축은행 구조조정의 시기로 선택된 배경이다.

금융당국 관계자는 "G20 전에는 국가 이미지 문제가 있었고 G20 회의가 끝난 후에는 금융위원장을 바꾸느니 마느니 하는 이야기가 나돌기 시작해서 큰 문제를 결정하기가 어려웠다"고 말했다.

◇ 늦출수록 시장 위험 커진다..기다릴 시간 없어

어쨌든 더 이상 기다릴 시간은 없는 것은 분명하다. 결단의 시점이 너무 빠르다는 지적은 저축은행 업계 말고는 별로 들리지 않는다.

더 기다리면 안되는 이유는 부실이 커지기 때문이 아니라 엄밀하게 말하면 부실하지 않은 것으로 숨겨온 부실이 수면 위로 드러나기 때문이다.

프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 한도 규제가 강화되고 일부 저축은행의 `88클럽` 이탈로 인해 추가 대출 여력이 떨어지면서 신규 대출로 PF사업장의 이자를 대납해주던 구조가 뒤틀어지기 시작한 게 시발점이다. PF 사업장들의 `돌려막기`가 어려워지자 지난해 하반기 저축은행의 PF대출 연체율은 급등했다. 지난해 6월말 8.7% 수준이었던 연체율은 지난해 연말에 와서는 20%대로 뛰어 올랐다.

| | 자료 : 금융감독원 |

|

이대로 내버려두면 12월말 실적이 공개되는 2월경에는 BIS 비율이 크게 떨어져 예금인출 대란이 발생할 수도 있는 상황이었다. 캠코의 구조조정기금을 동원해 부실채권을 임시로 사주는 방법이 있긴 하지만 이는 문제를 뒤로 미루는 것에 불과하다.

◇ 은행들 말고는 답 없다

김 위원장은 정면돌파를 결정하고 금융지주사를 선봉에 세웠다. 은행은 저축은행들을 인수할 만큼 돈이 많고 인수 후의 관리를 제대로 할 수 있을 것 같은 유일한 금융회사이기 때문이다. 부실 재발 리스크와 대주주 리스크를 동시에 해결할 수 있는 카드는 은행들 뿐이라는 게 금융당국의 판단이다.

금융당국 다른 관계자는 "업권내에서 동종결합(同種結合)으로 해결하는 방식은 근본적인 대책이 아니라고 보고 대형 시중은행이 나서서 이종결합(異種結合)하는 방식으로 해결 방향이 바뀌었다"고 요약했다.

이미 발생한 저축은행 부실을 메우기 위한 돈도 금융권 공동의 호주머니를 빌리기로 했다. 은행, 보험, 증권 등 각 업권별로 나뉘어진 예금보험기금의 개별 업권 계정에 들어올 기금중 50%를 떼내 `공동계정`을 만들고 이를 부실 저축은행 정리에 사용하는 이른바 `예보 공동계정 도입`이 그 것이다. 저축은행 예보기금 계정은 이미 3조가 펑크난 상태다.

빨라야 1년 이상 걸리던 저축은행 매각을 2개월 안에 끝내는 속전속결 방식을 택한 것도 김석동식 솔루션의 특징이다. 저축은행을 영업정지시킨 후 자구계획 제출을 기다리지 않고 시장에서 주인을 찾아주는 작업을 바로 시작하겠다는 것. 미리 정해놓은 인수자가 설립한 저축은행 법인에 부실 저축은행의 자산과 부채를 이전하는 자산부채이전(P&A) 방식으로 진행될 예정이다. 지난 14일 영업정지된 삼화저축은행도 이런 방식으로 불과 두 달 뒤인 오는 3월까지 매각을 마무리할 계획이다.

이같은 속도전은 저축은행을 인수할 주체나 혹은 해당 저축은행을 떠넘길 곳이 대강이라도 정해져 있을 때만 가능하다. 예보가 경쟁입찰 방식으로 저축은행을 판다면 특정 금융지주회사와 사전 조율은 불가능하지만 어쨌든 금융지주사들이 입찰에 참여할 경우 최종 유찰될 가능성은 희박하다. 당국 입장에서는 삼화저축은행을

우리금융지주(053000)가 가져가든

하나금융지주(086790)가 가져가든 큰 차이는 없다.

이런 구조는 금융당국이 `2월 중순 최종인수자 선정`을 공언하는 배경이기도 하고, 이는 바꿔 말하면 금융지주사들이 해결사로 동원됐다는 정황 증거이기도 하다.

◇ 공적자금 투입 피하려 은행들 편법 동원 비판

김석동식 저축은행 해법의 키워드는 결국 `은행`이다. 문제는 이같은 은행주도형 정리방식이 많은 무리수와 부작용을 내포한다는 점이다.

저축은행 1~2곳을 인수한다고 은행이 쓰러지지는 않겠지만 그로 인해 주가가 100원이라도 내려가면 은행 주주들의 권익을 침해하는 결정이 되기 때문이다. 바로 이 지점이 저축은행 정리를 위해 불가피하다는 현실론과 원칙을 훼손할 경우 나중에 더 큰 문제가 생길 수 있다는 명분론이 부딪치는 곳이다.

공적자금 투입 비난을 피하기 위해 금융당국이 무리수를 두고 있다는 비판도 제기된다.

금융권 사정에 밝은 한 대학 교수는 "금융지주사들이 덩치를 키우기 위한 수단이 아니라면 단지 영업상 시너지의 문제로는 저축은행을 인수할 하등의 이유가 없다고 본다"면서 "서민금융이 필요하면 직접 해도 될 일이고 평판리스크는 핑계에 불과하다"고 잘라 말했다.

또 다른 금융계 인사도 "은행들이 정말 저축은행 사업을 하고 싶으면 작은 저축은행을 사서 이름만 바꾸면 되고 그러고 나서 덩치를 키우는 건 얼마든지 가능하다"면서 "그 건 작년이라도 가능했는데 굳이 올해들어 갑자기 덩치가 큰 저축은행 매물을 사겠다고 나서는 건 설명하기 어렵다"고 말했다.

저축은행 문제를 공동계정으로 해결하는 것도 편법이라는 지적이 많다. 이 문제는 2월 임시국회를 앞두고 또 한번 뜨거운 논란으로 불거질 가능성이 크다. 또 다른 대학 교수는 "앞으로 생길 문제라면 몰라도 이미 저축은행에 생긴 문제는 소급적용 금지의 원칙 등을 지키기 위해서라도 공적자금을 투입해 정리하는 게 맞다"고 밝혔다.

한 금융권 관계자도 "과거에 은행들의 부실을 국가 재정으로 메워줬다고 해서 국가 재정으로 메워야할 저축은행 부실을 은행이나 다른 금융권에 떠넘기는 것은 문제를 한 번 더 꼬이게 만드는 것"이라며 "공적자금을 투입해 예금자들에게 예금을 대지급하고 해당 저축은행은 청산하는 게 옳은 방향"이라고 말했다.

![[포토] 불길 휩싸인 여객기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122900445t.jpg)

![[포토]출렁이는 환율 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122900259t.jpg)

![[포토]겨울아 반가워](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122900232t.jpg)

![[포토]윤 대통령, '공수처 3차 소환 불응'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122900095t.jpg)

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

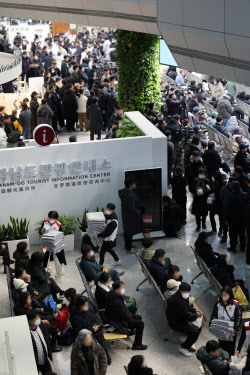

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

!["우리 언니 살아있는 거 맞아요?"…통곡으로 가득 찬 무안공항[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122900418b.jpg)