토플(TOEFL·Test of English as a Foreign Language)은 외국인이 영어권 대학에서 공부할 때 필요한 영어 구사능력을 측정하는 시험. 지난 1964년 처음 시행된 뒤 한국에서도 꾸준히 치러져 왔다.

그런데 ‘토플대란(大亂)’이라 불릴 정도로 토플이 사회문제가 된 것은 올해 들어서다. 왜 유독 비(非)영어권 국가 중 한국에서만 이런 기현상이 벌어지는 것일까.

중·고생들 대거 응시… 전체의 70~80%

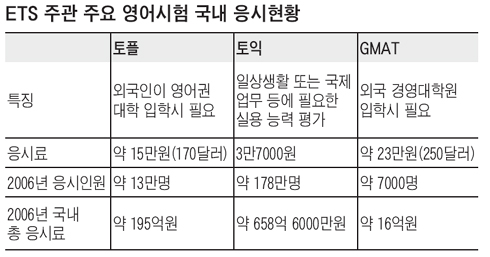

‘토플대란’의 본질은 간단한 수요·공급 법칙에 근거한다. 즉 수요는 크게 느는데, 공급은 크게 줄어든 것이다. 지난해 한국의 토플 응시자는 약 13만명. 5년 전보다 두 배가 넘게 뛰었다.

여기에는 여러 요인이 있다. 먼저 조기 유학, 어학 연수를 포함해 해외 유학생들이 2001년 15만명에서 2006년 19만명으로 5년 만에 4만명 가까이 늘어났다. 물론 유학과 상관없이 순수 영어 실력을 측정하기 위해 토플을 보는 이들도 많다.

그러나 수요 급증의 핵심에는 무엇보다 ‘10대 중·고교생들’이 있다. 특목고 특별전형과 일부 대학 수시전형에서 토플 성적을 요구하면서 중·고생들이 토플에 대거 응시하고 있는 것이다.

특목고마다 영어특기자전형·글로벌리더전형·국제화전형 등 다양한 이름으로 토플을 요구하고 있다. 전형 형태나 반영 수준은 천차만별이다. 사실 토플로 뽑는 신입생은 외고 전체 정원 중 10% 이내에 불과하다.

|

그런데도 토플 전체 응시 인원에서 중·고교생들이 70~80%를 차지하고 있는 것으로 알려져 있다. 작년 응시자 10만명 중 7만~8만명은 중·고생이었던 셈이다. 한 어학원 관계자는 “요즘 부모들은 특목고나 대학 입학을 목표로 초등학생 때부터 토플을 준비시킨다”며 “특목고 특별전형으로 못 가더라도 미리 해두겠다는 입장”이라고 말했다.

특목고·대학 시험 준비와 해외 유학에 대한 고려가 섞이면서 중·고생들이 너도나도 토플 시험에 매달리는 것이다.

토플대란이 불거지자 교육부는 대책 마련에 나섰다. 마침내 교육부는 2009학년도 외고 입시부터 토플 시험 성적을 전형요소에서 제외하도록 각 시·도교육청에 요청했다.

늘어난 수요에 비해 토플에 응시할 수 있는 정원은 오히려 대폭 줄어들었다. 시험방식이 지난해 9월 CBT(Computer-based TOE FL)에서 IBT(Internet-based TOEFL)로 바뀌면서부터다. CBT는 문제은행에서 미리 시험문제를 내려 받아 푸는 방식으로 주말을 제외하고 매일 시험을 볼 수 있다. 반면 IBT는 전세계에서 동시에 미국 서버에 접속해 시험을 치른다.

시험 횟수도 월 2~4회, 응시 인원도 한 회당 900~1000여명으로 줄어들었다. 즉 CBT방식 하에서는 1년에 10만명 정도 치렀던 것이 IBT방식 하에서는 3만여명만 응시가 가능하다는 얘기다. 3분의 1로 감소한 셈이다.

현재 국내에서는 22개 대학(테스트센터)에서 토플 시험을 치른다. 하지만 센터 상황에 따라 매회 시험이 치러지는 곳은 8~10곳에 불과하다. 수험생들을 더욱 힘들게 만드는 것은 접수시기가 언제인지 모른다는 데 있다.

얼마 전 토플 주관사인 미국교육평가원은 7월 시험 등록이 10일(현지 시각)부터 시작된다고 공지했다. 예고된 당일인 10일 접수 사이트가 폭주했다. 그런데 접수창이 열리지 않았다.

이틀 후인 12일 ETS 홈페이지에 ‘7월 시험 등록에서 일본과 한국은 제외한다’는 공지가 떴다. 다음날인 13일 더 황당한 일이 벌어졌다. 아무런 공지 없이 국내 두 곳에서 기습적으로 토플 응시 지원을 받았던 것이다.

갑작스러운 접수에 대한 해명도 없이 ETS는 14일 밤 다시 공지를 띄웠다. ‘7월 시험 등록에서 한국은 제외한다. 한국 내 토플 시험 정보는 나중에 이 사이트를 다시 방문해야 한다’라고.

이런 행태는 토플 접수시기 때마다 반복돼 왔다. 지난해 12월, 올해 2월에도 똑같은 일이 벌어졌다. 아무런 공지 없이 접수창이 열리기 때문에 수험생들은 컴퓨터 앞을 떠날 수가 없다.

|

이에 대해 ETS측은 테스트센터와 계약이 체결되는 대로 바로 접수창을 열고 있다는 입장만 되풀이할 뿐이다. 하지만 왜 접수 시기와 접수 인원을 사전에 알려주지 않는지에 대해서는 서버 폭주 방지 외에 마땅한 설명을 내놓고 있지 않다.

4월 초 토플대란이 재연되자 ETS는 “한국에서 6월 3일, 8000명 정원의 종이시험(PBT방식)을 치르겠다”고 응급 처방을 내놓았다. 하지만 이는 단 한 차례만 치러지는 시험으로 근본적인 수요를 흡수하기에는 역부족이라는 지적이 많다.

또 PBT(Paper-Based TOEFL) 성적을 미국 대학에서 인정하겠느냐는 문제도 뒤따른다. 이래저래 수험생들만 골치 아픈 상황이 계속되고 있는 것이다.

토종 영어시험‘국내용’ 머물러

현재 국내에서 개발된 ‘토종 영어시험’ 중 서울대의 텝스(TEPS), 숙명여대의 메이트(MATE), ESPT, 한국평생교육평가원의 테슬(TESL), 한국외국어평가원의 펠트(PELT) 등 5종이 교육부로부터 국가 공인을 받았다.

텝스는 지난해만 29만여 명이 응시했고, 올해에는 40만여 명이 응시할 것으로 보인다. 펠트와 한국교육방송의 토셀(TOSEL)도 지난해 각각 27만여 명, 10만여 명이 응시했다.

교육부가 직접 영어 시험을 개발하려는 움직임도 있다. 교육부는 작년 11월 국가가 주관하는 영어능력인증시험을 만들겠다는 계획을 발표하고, 현재 구체적인 안을 마련 중이다.

일본의 경우 지난 1963년 STEP TEST(실용영어 기능검정)를 개발해 실시 중이다. 현재까지 7000만명 이상 응시해 일본의 대표적인 영어능력시험이 됐다. 중국도 1987년부터 실시해온 전국대학영어고시(CET)에 매년 240만명이 응시하고 있다. 그러나 국내 개발 시험에는 한계가 있다는 지적도 많다. 결국 국내용에 불과하다는 것이다.

특목고 입학 학원인 하늘교육 임성호 이사는 “국가 차원에서 시험을 만들면 분산효과는 분명 있을 것”이라며 “아무리 잘 만든다 해도 해외에서 인정해주지 않으면 공신력 있는 시험으로 발전할 수 없다.”고 말했다.

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![[단독]尹, 매머드급 탄핵심판 대리인단 구성…지원자 폭주](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122701048h.jpg)