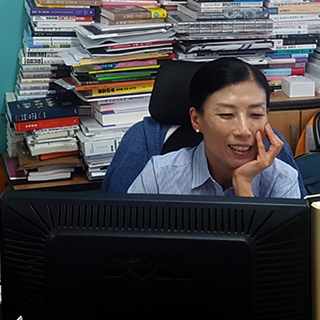

문화부

오현주

기자

-

- 시계 앞자리 뒷자리 일전

- 빛, 구겨진 닥지에서 떠올라 대성당 창에 걸릴 때까지 [국현열화 21]

-

- 시계 앞자리 뒷자리 일전

- 시간을 빚은 조각가, 시간을 멈춘 흙조각 [국현열화 20]

동그라미별표

-

- 시계 앞자리 뒷자리 일전

- 청계천에서 틔워 우주까지 뿌리내린 엉겅퀴 화가 [국현열화 19]

-

- 시계 앞자리 뒷자리 일전

- 두들겨 맞고 깎인 삶, 숨쉬는 조각을 빚다 [국현열화 18]

-

- 시계 오래됨

- 처진 살, 무심한 표정…남성 시선 벗겨낸 여성작가의 여성누드 [국현열화 17]

더보기

e갤러리 +더보기

-

![옅어도 진하고 가벼워도 무겁다 [e갤러리]](https://image.edaily.co.kr/images/content/defaultimg.jpg)

- 옅어도 진하고 가벼워도 무겁다

- 오현주 기자 2025.07.10

- 윤민찬 ‘유한’(2025 사진=작가)[이데일리 오현주 문화전문기자] 멀찌감치 불그스름한 색을 올린 봉오리. 매화다. 요란스럽게 표시를 내지 않아도 저 고즈넉한 전경은 자연스럽게 봄이다. 때 지난 또는 때 이른 매화의 등장은 작가 윤민찬(48)의 작품세계에 닿아 있다. 중국 난징에서 활동하는 작가가 자신을 다잡는 지표로 삼아온 ‘꽃 이상의 꽃’이기 때문이다. 언 땅을 뚫고 기필코 피워내야 하는 일. 하지만 그건 의지에 앞선 생존의 문제였을 거다. 17년여를 타국에서 공부하고 작업해온 작가의 일이 동토를 깨는 매화보다 쉬웠을 리가 없으니까. 그래선가. 작가가 화법과 정신으로 구현한 ‘수묵화’는 옅어도 진하고 가벼워도 무겁다. 그 공을 작가는 “꿈결처럼 지나온 듯한 희로애락”에 돌린다. 난징에서의 작업을 통칭하는 연작 ‘금릉지몽’(金陵之夢·금릉에서 꾸는 꿈)이 그거다. ‘금릉’은 중국 춘추시대 초나라부터 써왔다는 난징의 옛 이름이다. 그중 한 점인 ‘유한’(悠閑·2025)은 작가가 이상향으로 피워낸 수많은 매화그림을 대표한다. ‘여유롭고 한가롭고 그래서 아득하게 먼’ 풍경. 그 꿈을 화들짝 깨우는 현실은 매화보다 가까운 대나무라고 할까. 화면 한쪽에서 여린 잎을 낸 대나무 곁을 지키는 바위가 ‘마음 심’(心)자 형상이니 의도하지 않은 의도가 됐다. 작가의 이상과 현실을 투영했으려나. 저 순한 화면이 모르는 척 감춰둔 은유와 대비, 조화가 극적이다. 7월 15일까지 서울 종로구 인사동10길 경인미술관서 여는 개인전 ‘금릉지몽’에서 볼 수 있다. 9년 만의 한국 개인전에 계절 잊은 매화향을 얹은 수묵화 20여 점을 걸었다. 화선지에 수묵담채·금분. 71×48㎝. 작가 제공. 윤민찬 ‘차도도’( 2021), 화선지에 수묵담채·금분, 26.5×58㎝(사진=작가)윤민찬 ‘정심’(2022), 금박에 수묵채색, 22×33㎝(사진=작가)윤민찬 ‘공’(2021), 화선지에 수묵담채, 46×69㎝(사진=작가)

-

![눈이 부시게 노란 날에도… '현장구상' 얹은 '서정추상' [e갤러리]](https://image.edaily.co.kr/images/content/defaultimg.jpg)

- 눈이 부시게 노란 날에도… '현장구상' 얹은 '서정추상'

- 오현주 기자 2025.06.26

- 권찬희 ‘미소’(2025 사진=작가)[이데일리 오현주 문화전문기자] ‘눈이 부시게’란 말은 푸름에만 해당하는 줄 알았다. 하늘이 그렇고 바다가 그랬다. 그런데 그게 얼마나 좁은 시야였는지. 여기 ‘눈이 부시게 노란’ 세상 앞에 서 보니 말이다. 유채꽃밭이란다. 좀 더 구체적으로는 전북 부안 수성당 유채꽃밭. 작가 권찬희(62)의 붓길이 더 넓어졌다. 사실 그간 작가이름 앞 타이틀은 ‘수채화가’가 자연스러웠다. 화려한 수식을 빼고 절제한 감정으로 빚은 고즈넉한 서정, 그거였다. 흐트러진 윤곽, 투명한 색조, 부드러운 질감에서 꺼낸 아련한 풍경으로 한 시절 추억에 젖게 했더랬다. 그 ‘무기’를 버리고 화면에 큰 변화를 들인 건 4~5년 전. 수채물감 대신 아크릴물감을 올리고 선 굵은 붓질을 쏟아내기 시작한 거다. 5호(34.8×27.3㎝) 남짓하던 작품 크기가 100호(162×132㎝) 안팎이 된 것도 주요한 변화다. 전국으로 스케치 여행을 다니며 현장에서 바로 옮겨내던 수채화 소품이 작업실을 거치며 아크릴화 대작으로 다시 태어났던 건데. 그 여정을 다 지켜보고 또 이어냈을 ‘미소’(2025)는 이미 저만큼 달아나 있다. 색으로 잡은 구도에 ‘현장구상’을 얹고 ‘서정추상’으로 완성해냈으니까. “자화상”이란다. 유채꽃밭에 묻혀 손톱만한 크기가 돼 셀피를 찍고 있는 두 사람 중 하나가 자신이라고 했다. 기어이 부조화가 곧 조화인, 진정한 관조의 풍경에 가닿았다고 할까. 그 공을 작가는 자연에 돌린다. “자연이 내주는 선물 모두가 소재가 돼 캔버스에 담아낼 수 있었다”고 했다. 6월 29일까지 전북 익산시 선화1로 익산솜리예술회관서 여는 개인전 ‘여정스토리-여운’에서 볼 수 있다. 19회째 개인전에 신작 30여 점을 걸었다. 캔버스에 혼합재료. 162.0×97.0㎝. 작가 제공. 권찬희 ‘격포항 윤슬’(2025), 캔버스에 혼합재료, 190.0×95.5㎝(사진=작가)권찬희 ‘소리’(2025), 캔버스에 혼합재료, 116.7×97㎝(사진=작가)권찬희 ‘진안-숫마이봉’(2025), 캔버스에 혼합재료, 130.0×97.0㎝(사진=작가)

-

![붙들 힘 없어 떨군…세상 가장 애절한 '관계' [e갤러리]](https://image.edaily.co.kr/images/content/defaultimg.jpg)

- 붙들 힘 없어 떨군…세상 가장 애절한 '관계'

- 오현주 기자 2025.06.11

- [이데일리 오현주 문화전문기자] 바스러질 듯한 나뭇잎 몇 장이 흩날린다. 잎보다 바짝 더 마른 나뭇가지는 덩달아 휘청이고. 실처럼 가늘어진 가지는 더 이상 나뭇잎을 지탱할 힘이 없나 보다. 애써 그 곁으로 뻗어보지만 제 몸 하나 가누기도 힘겹다. 속절없이 떨군다. 세상에 이렇게 애절한 ‘연’이 또 있으려나. 김진관 ‘관계’(2025 사진=한벽원미술관)작가 김진관(71)의 마음과 눈이 다시 이 땅의 작은 ‘관계’(2025)에 가닿았다. 작가는 풀이나 과실 등의 식물, 곤충에 늘 애정을 기울여 왔다. 그 작은 생명체들을 한지에 채색안료로 정성껏 담아내는 작업이다. 굳이 동양화적인 장르를 따지자면 ‘초충도’쯤 될까. 옛 그림이 그랬듯, 흔히 ‘미물’이라고 세간의 관심에서조차 밀려난 그들에 작가가 붓끝을 내준 건 단순히 ‘그린다’의 차원을 넘어선다. “작은 열매, 하찮은 풀 한 포기라도 그 외형 이전에 존재하는 생명의 근원을 생각하게 됐다”니까. 그렇게 제대로 보이지도 않는 생명에 공기·빛을 만나게 해주고, 돌고 도는 자연의 순환에 올려 태우고, 종국엔 우주의 이치에까지 당도케 한 거다. 이전 작업과 달라진 게 있다면 ‘그리지 않고 그린 공간’이라고 했던 여백을 배경으로 채운 점이라고 할까. 덕분에 어찌 보면 유려한 붓글씨의 획으로도 보이는, 차마 말로는 못 꺼낸 저 ‘관계’가 더 선명해졌다. 6월 15일까지 서울 종로구 삼청로 한벽원미술관서 여는 기획초대전 ‘빠져들다: 김진관’에서 볼 수 있다. 장지에 채색. 156.6×127.5㎝. 한벽원미술관 제공. 김진관 ‘마음 1’(2025), 장지에 채색, 144.5×111.5㎝(사진=한벽원미술관)김진관 ‘달개비’(2025), 광목에 채색, 175×110㎝(사진=한벽원미술관)